【軸の秤】組立方法 〔前編〕測定部の組み立て

手順1 測定部上部の組み立て

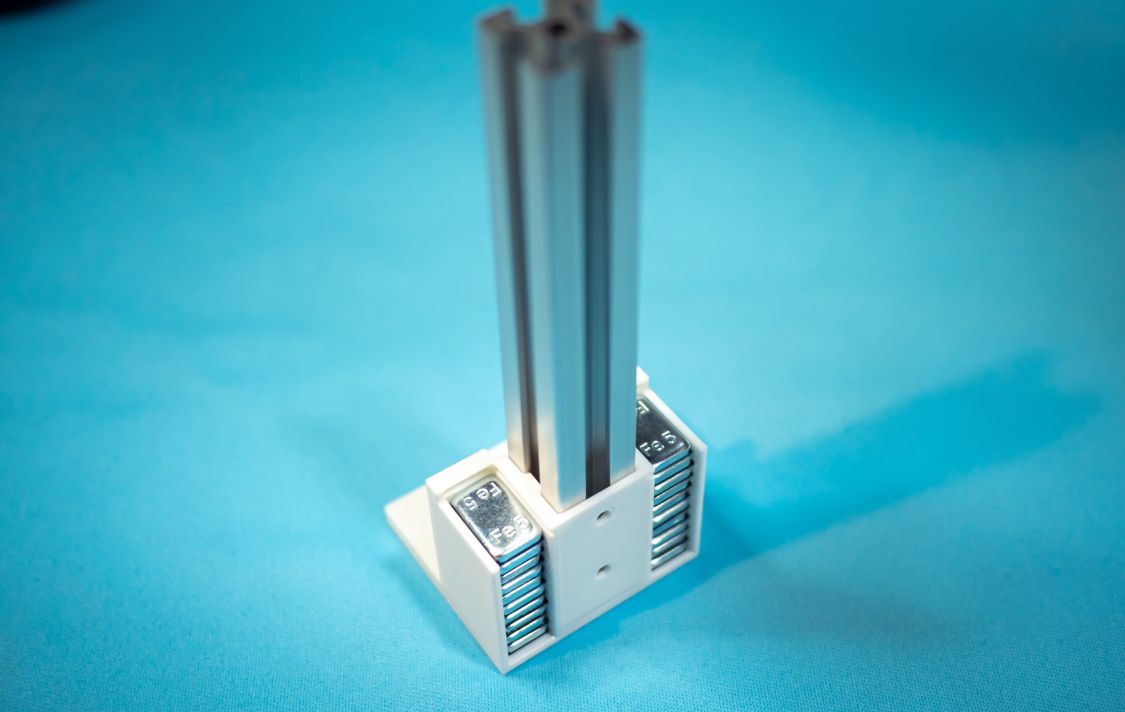

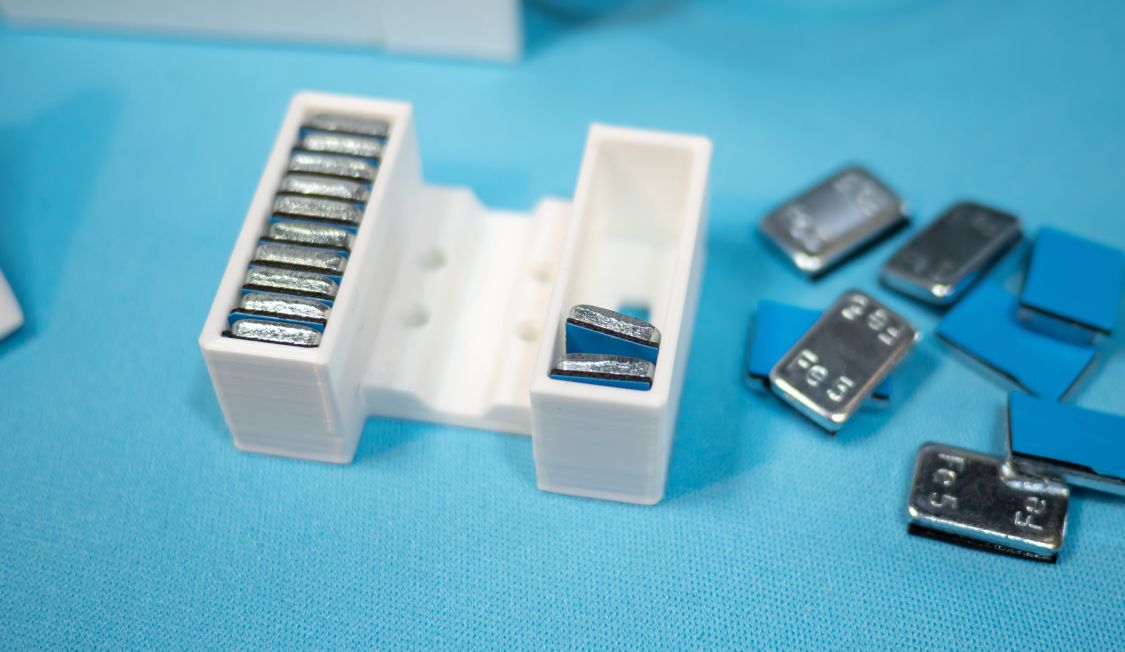

1-1. ウェイトの取り付け

3Dプリントパーツのうち、測定部 上部/アルミフレーム差込口のある規定部に、切り離したウェイトを左右にそれぞれ10個入れます。内容物の確認ページで説明の通り、ウェイトのシール台紙はそのまま使います。入れていくだけで大丈夫です。

この作業はマガジンに銃弾を詰めている気分で楽しみましょう。

1-2. アルミフレームを差し込む

アルミフレームを奥まで差し込みます。

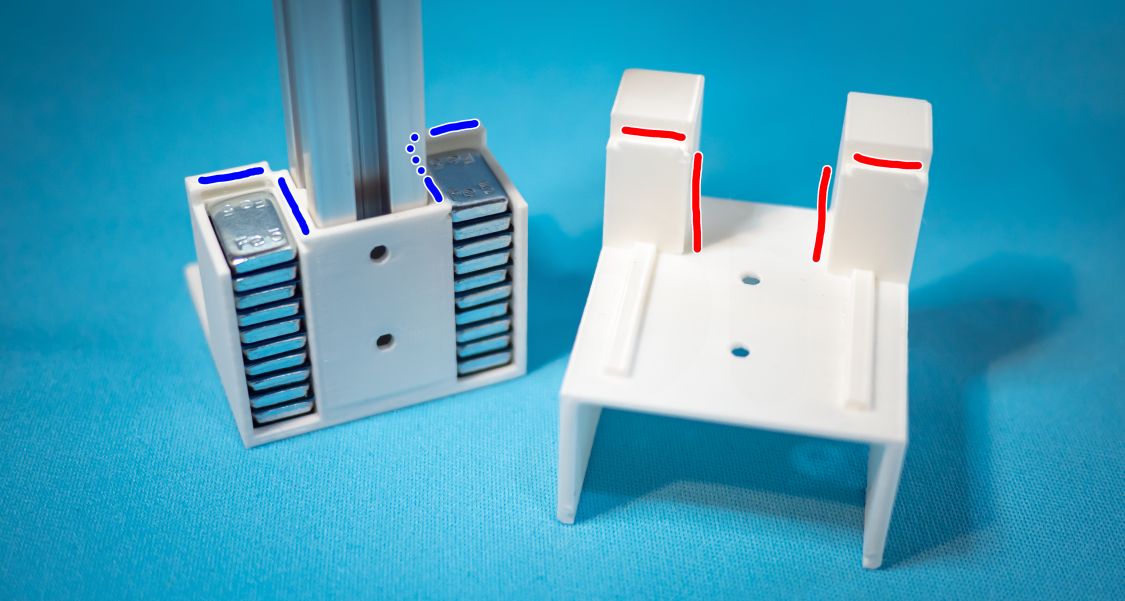

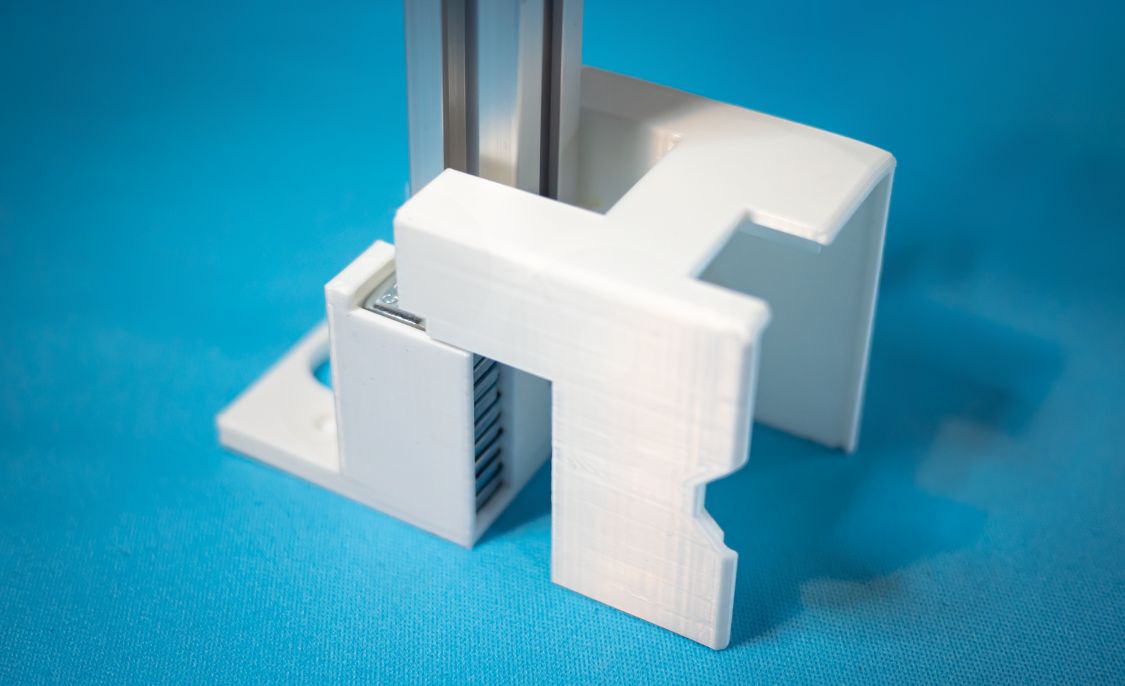

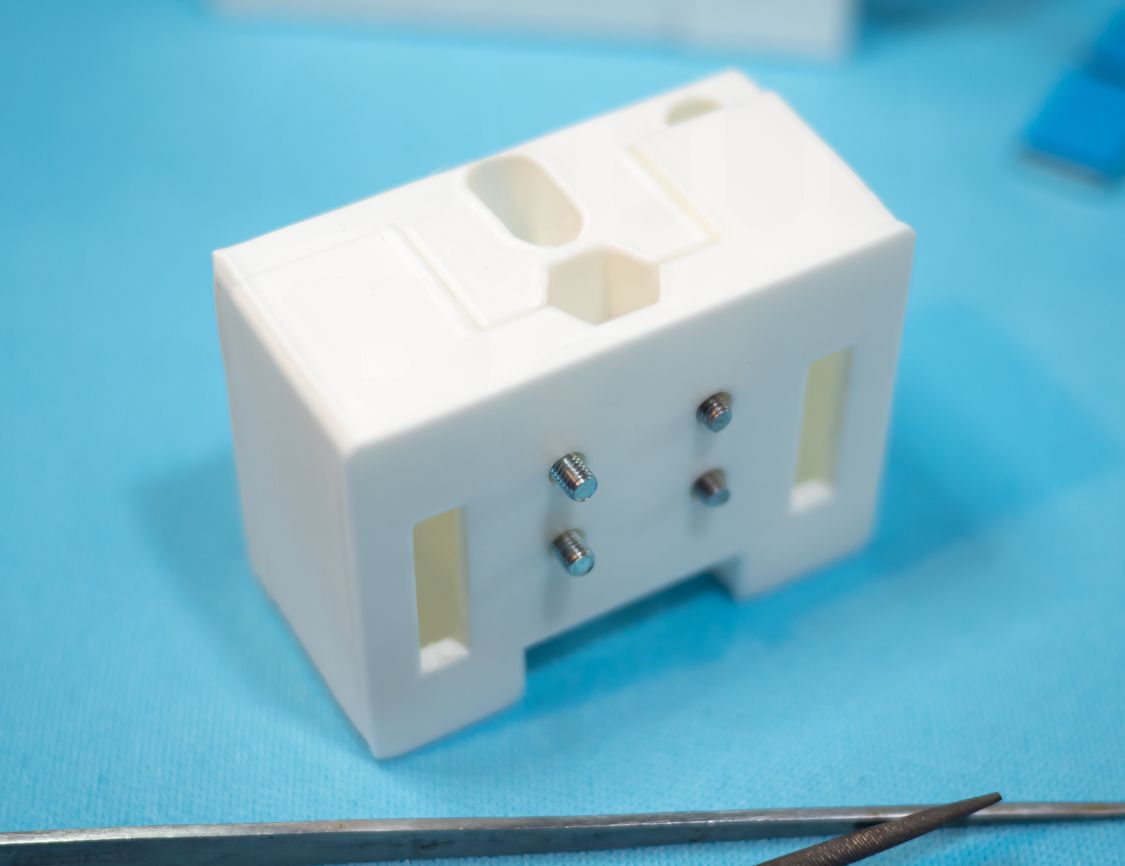

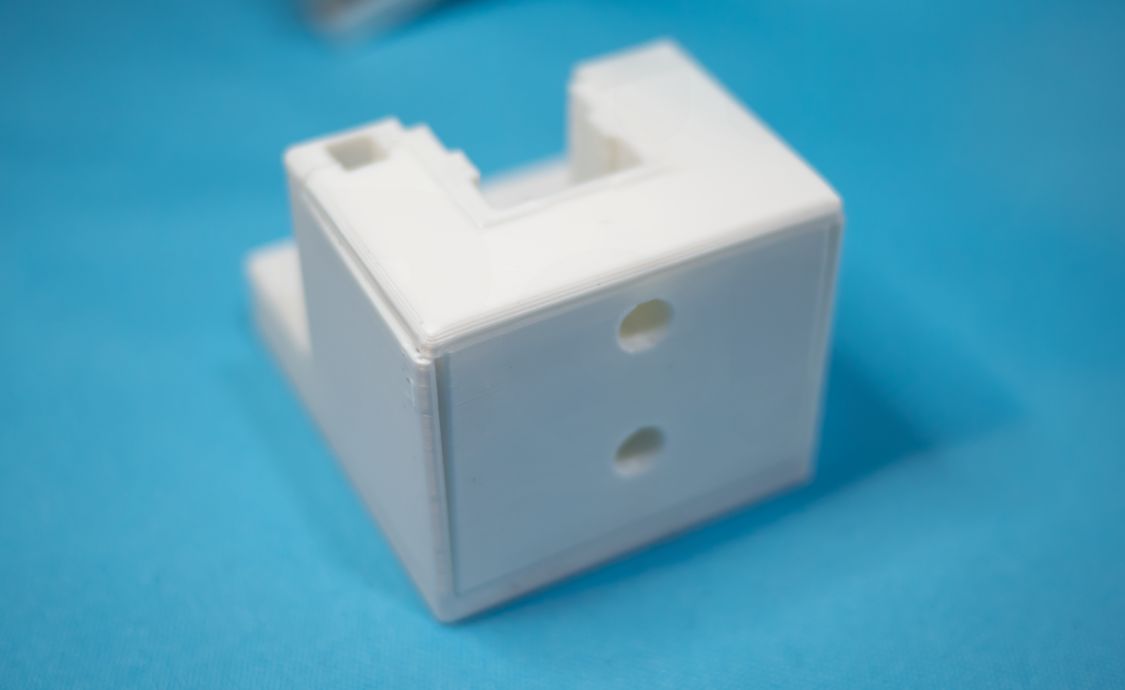

1-3. 後部の固定

測定部 上部/測定部PCBを格納する後部を使い、先程詰めたウェイトに蓋をするような形で取り付け、ウェイトが入っているパーツごとTナットを使ってアルミフレームにネジ止めします。Tナットの使い方はTナットの使い方をご覧下さい。

青い部分の溝に赤い部分の突起がそれぞれ填《は》まるようになっています。

後ろからスライドさせるような形で合わせます。

Tナットを使ってアルミフレームと固定します。ワッシャーを使うのは全体でこの2箇所だけです。

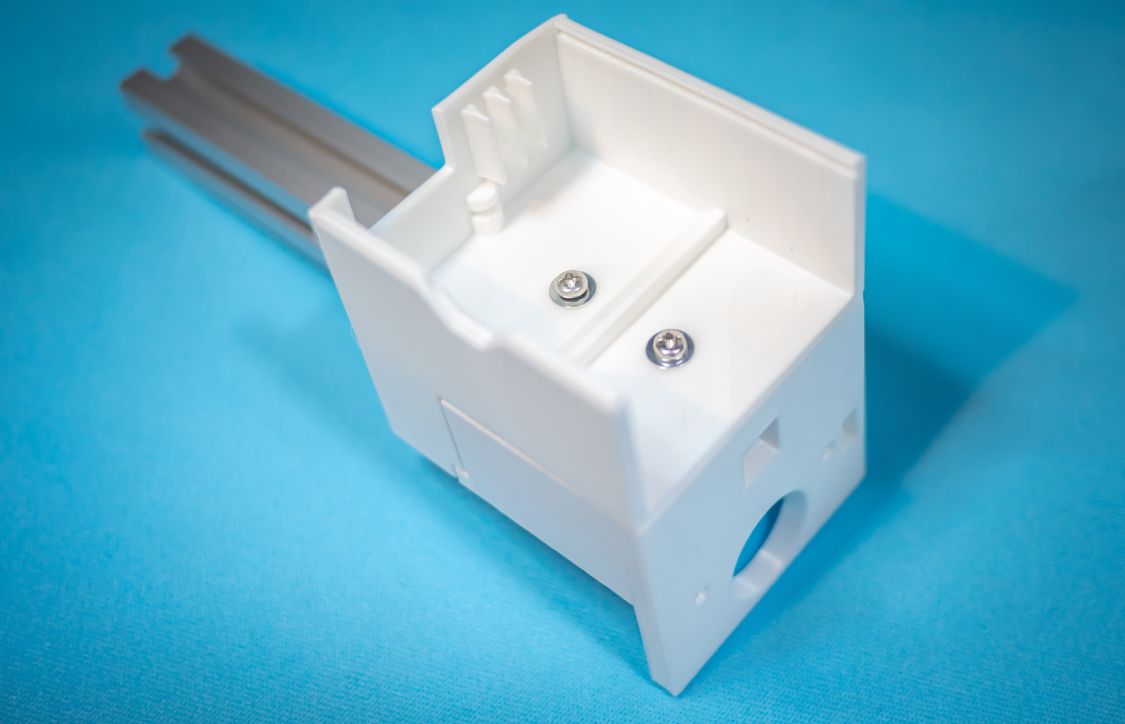

1-4. 測定部PCBの取り付け

1-3で取り付けたネジを隠すような形で測定部PCBを取り付けます。PCBの短辺の一方に円形の窪みがあるので、その部分とケース側の突起を合わせます。

特に固定されるわけではありません。仮置のような状態で大丈夫です。

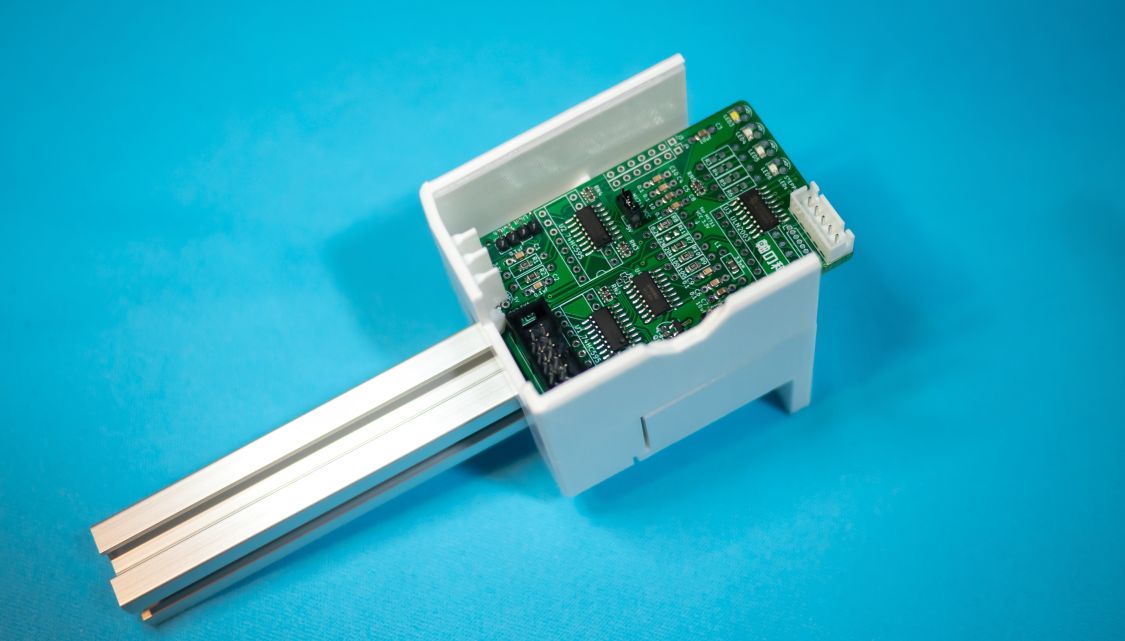

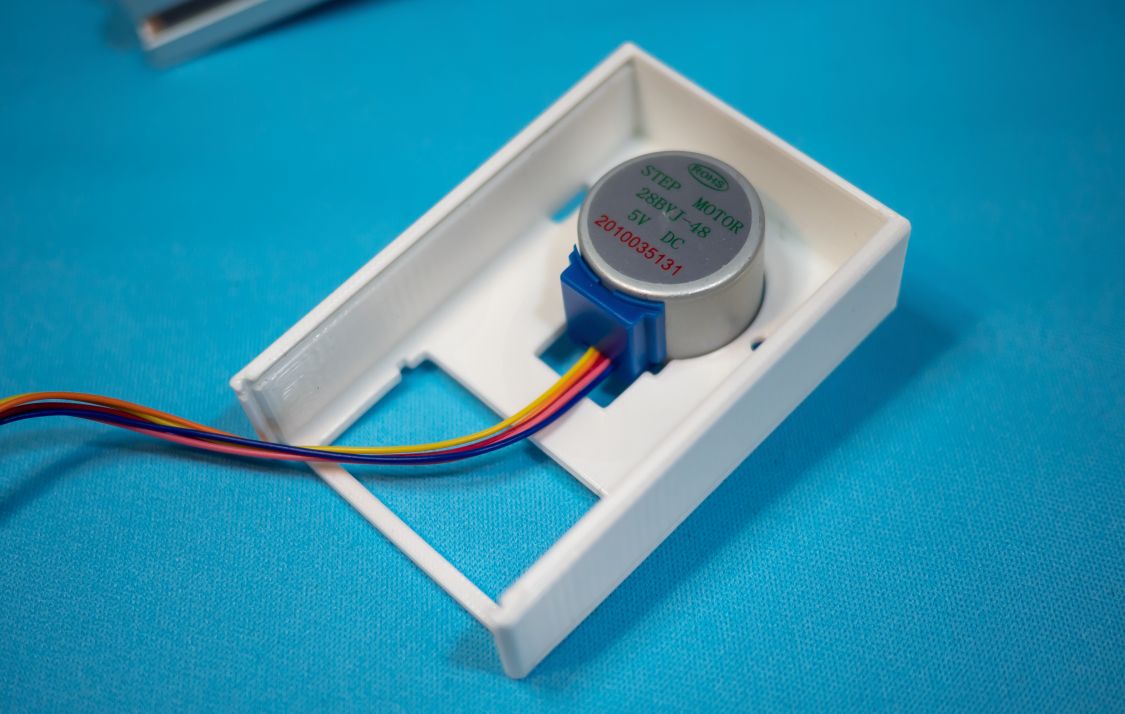

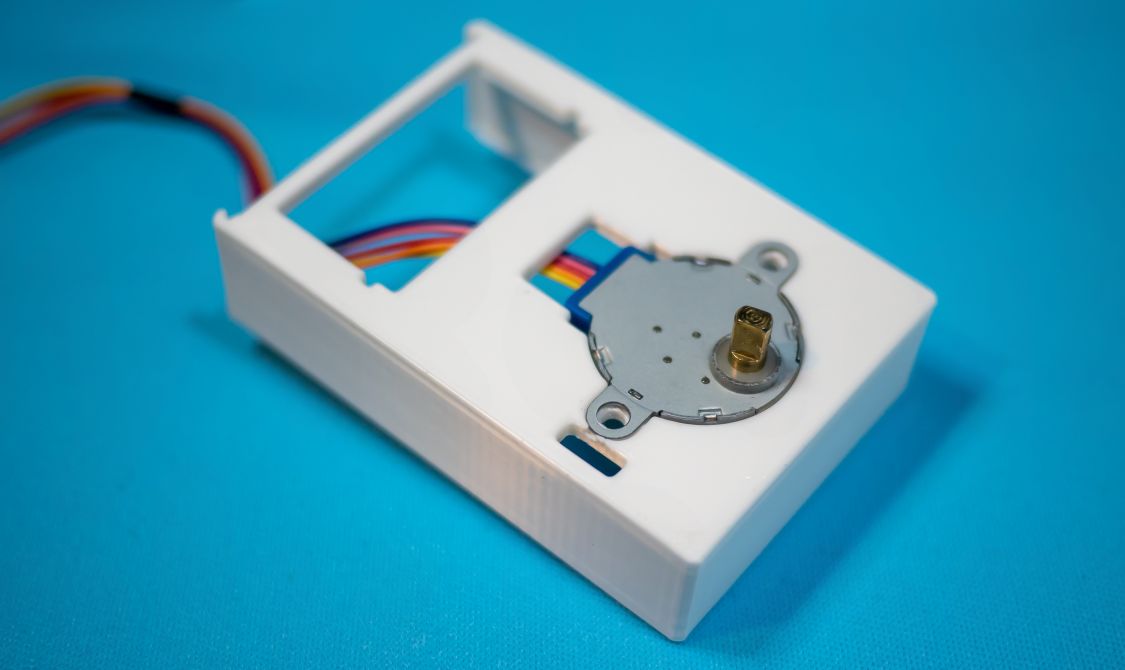

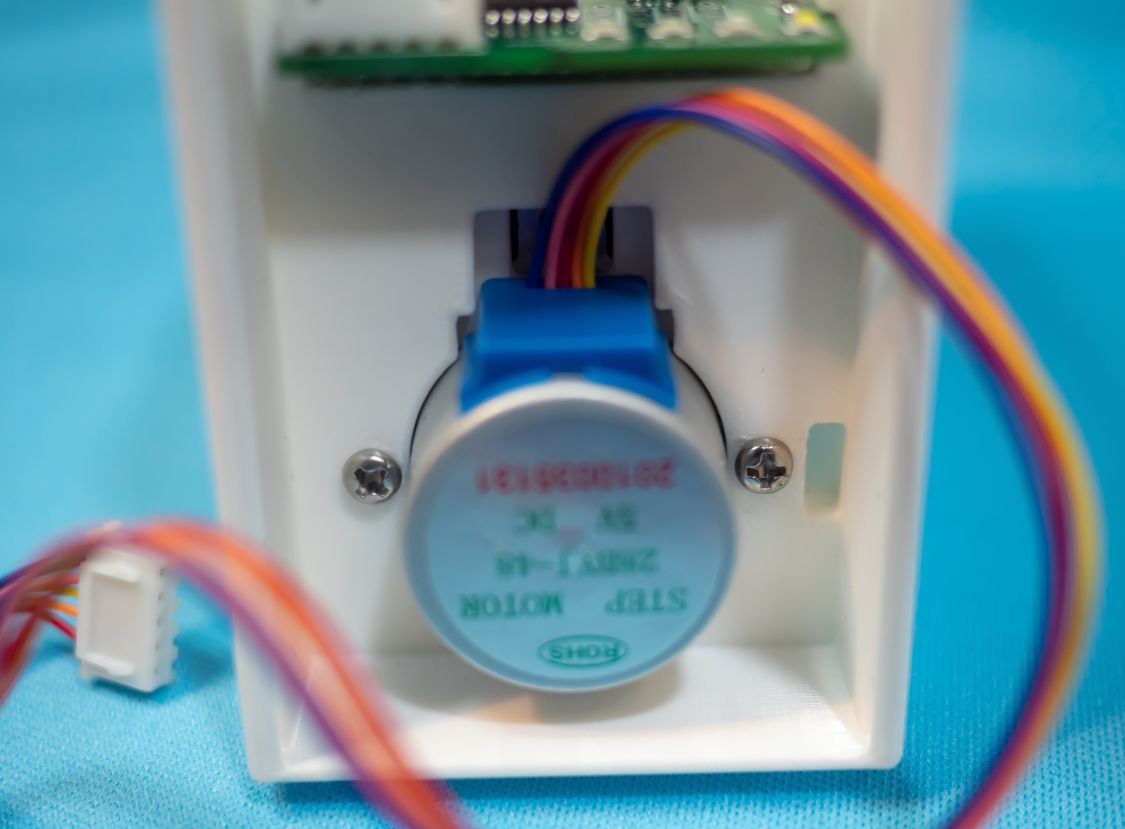

1-5. ステッピングモーターの取り付け

まず3Dプリントパーツの

『ステッピングモーターが入る上部パーツ』にステッピングモーターをはめ込みます。下からケーブルを通し、ステッピングモーター両サイドにある穴のある突起をケース側の窪みと合わせます。

下記の写真のような状態にして下さい。

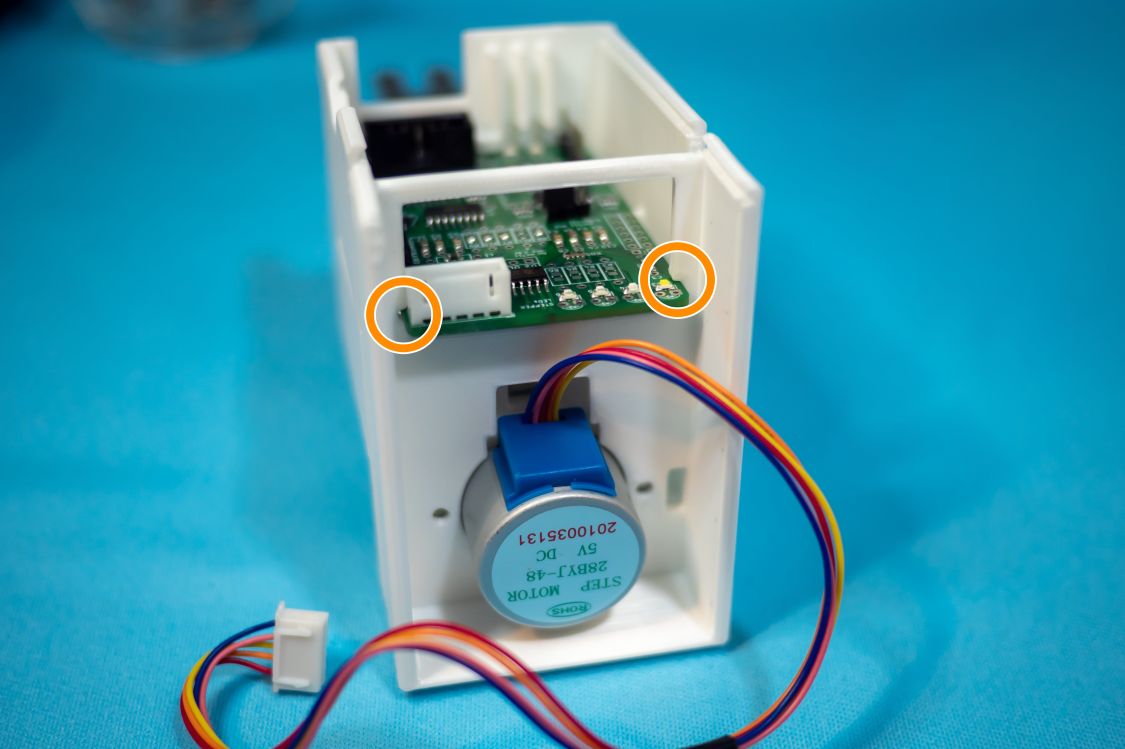

これを組み立て中の測定部に被せます。この時、PCBが溝を通るようにして下さい。下記写真、オレンジの丸部分です。

8mmのM3ネジを使って固定します。反対側は普通のナットで締めます。ステッピングモーターと3Dパーツ2つを一気にネジ止めして固定する感じです。

ある程度締めるとナットが一緒に回転して空回りしてしまうので、硬い棒状のものでナットが回転しないように押さえながら締めて下さい。

これで後ろ側にある測定部PCBは外せなくなったはずです。上下にはまだ動いてしまいますが、あとで蓋をすると固定されます。

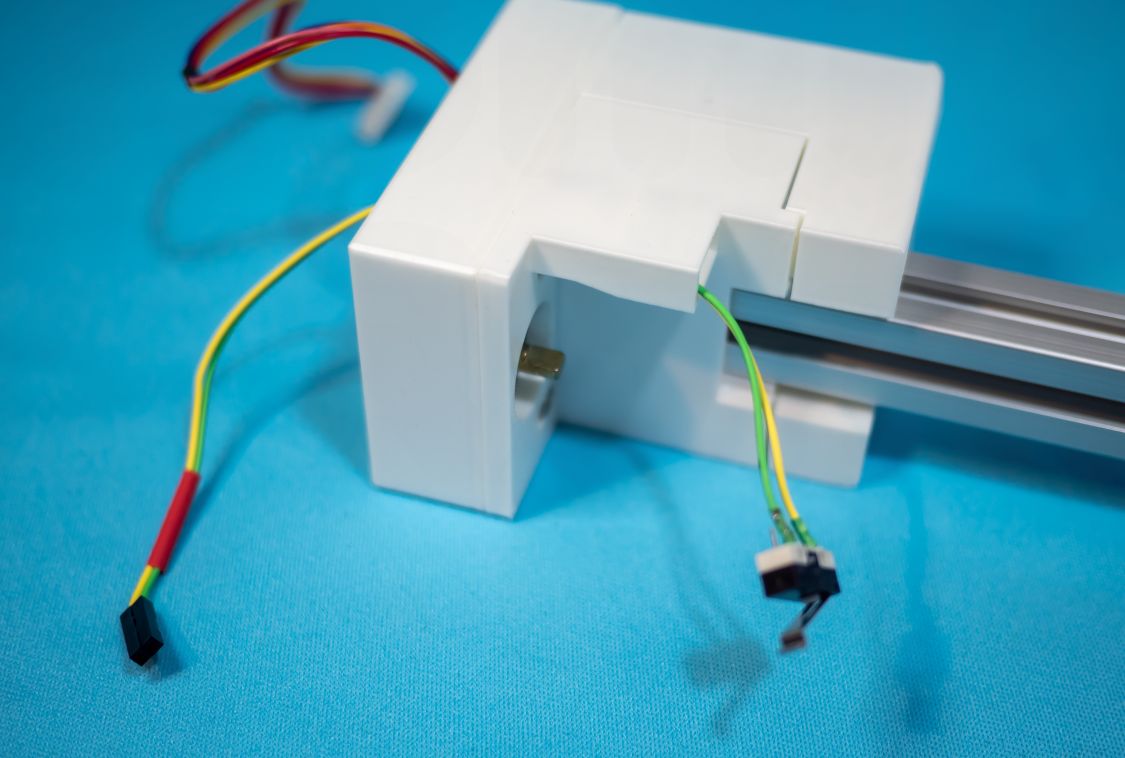

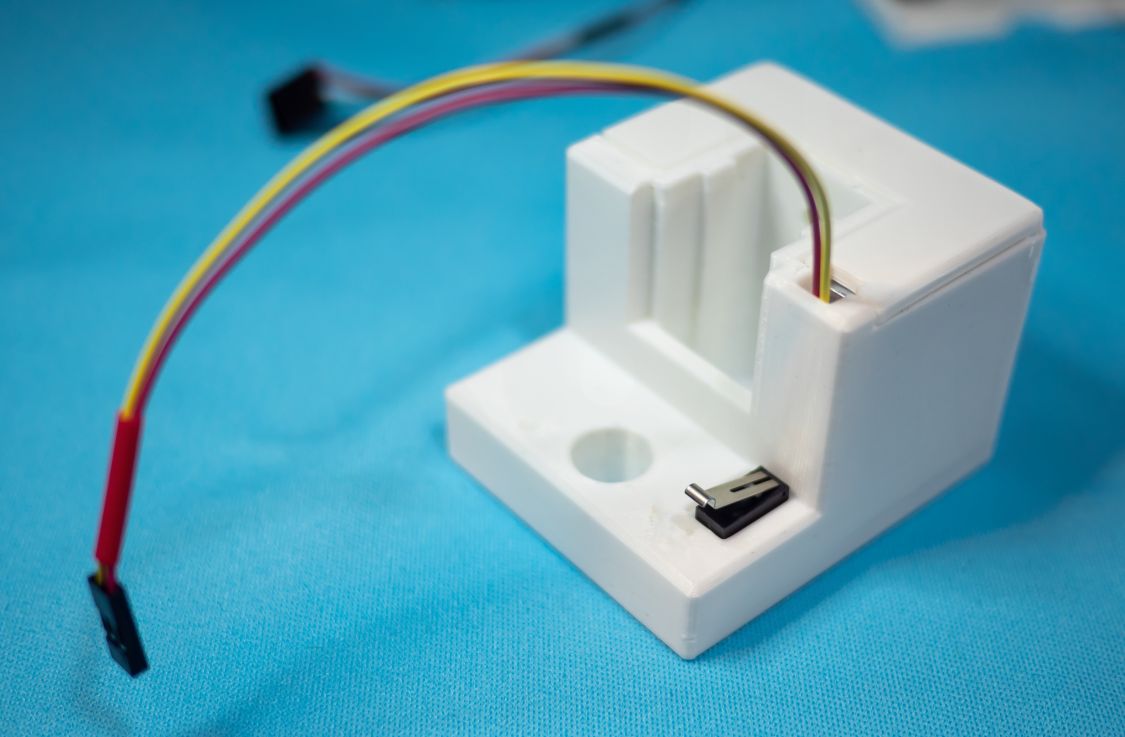

1-6. 上部リミットスイッチの取り付け

上部のリミットスイッチを取り付けます。正面から見て右側にあるリミットスイッチ取付部にケーブルを通し、止まるまで押し込みます。落ちてこない程度に固定されるはずです。向きは写真のようにして下さい。

ちなみに、2つ付属しているリミットスイッチに違いはありませんので、どちらを使っても大丈夫です(ケーブルの色に意味はありません)。

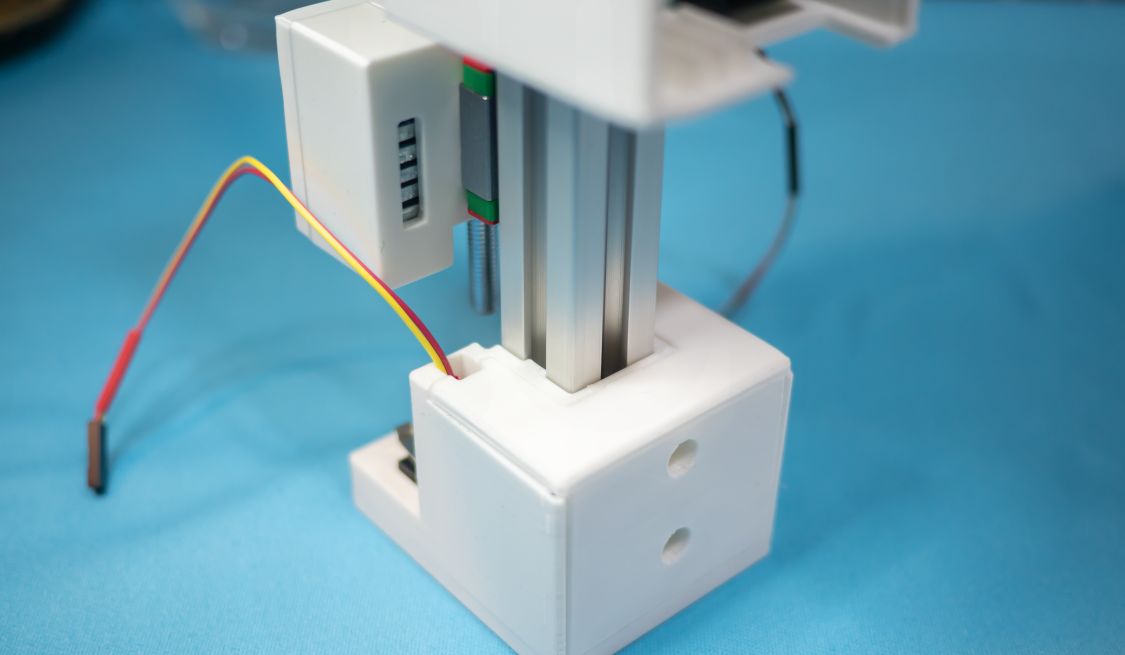

手順2 可動軸の組み立て

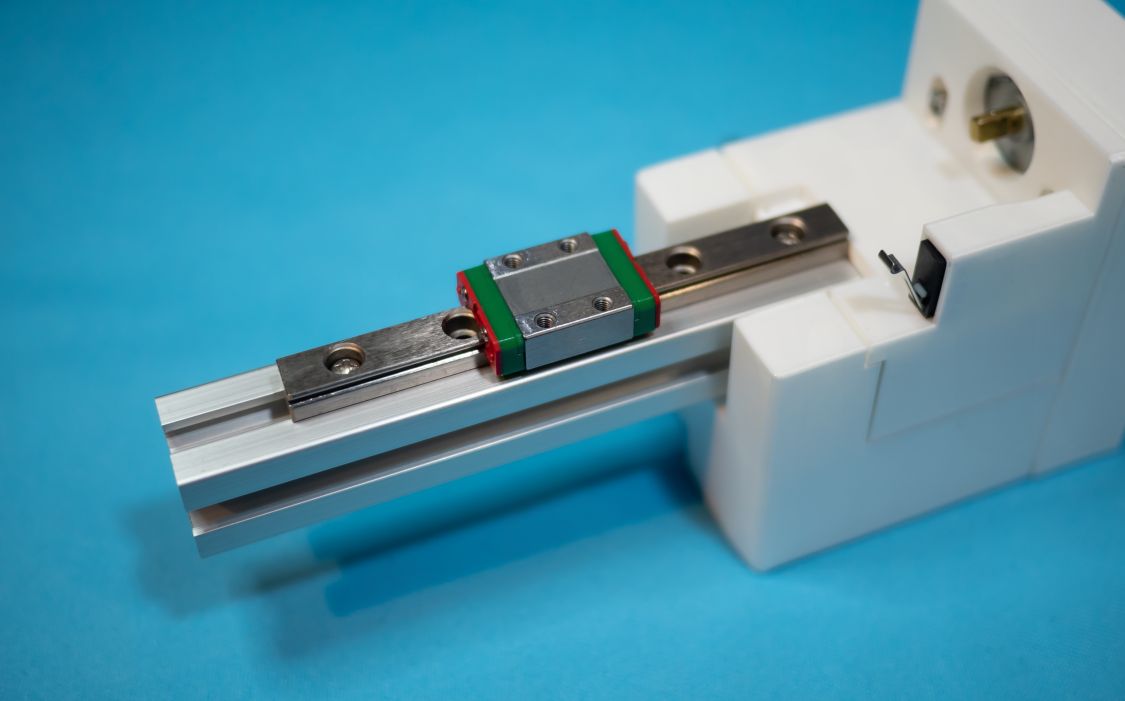

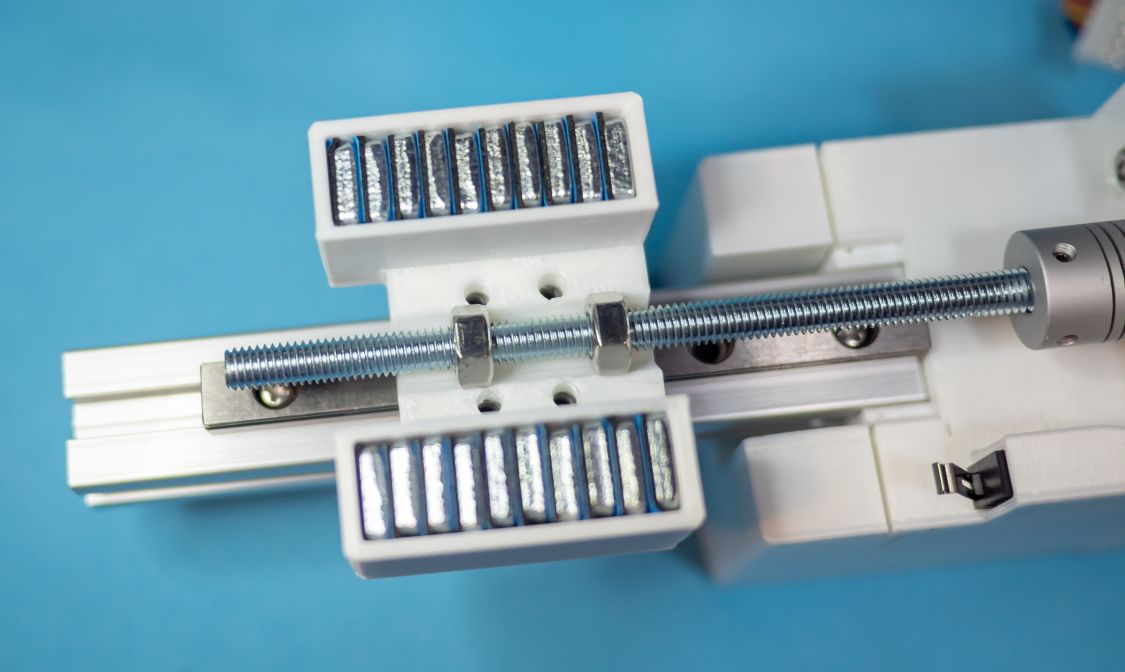

2-1. リニアスライドの取り付け

リニアスライドをアルミフレームに固定します。リニアスライドには一定間隔で取り付け用の穴が空いています。8mmのM3ネジとTナットを2個ずつ使って2箇所で固定して下さい。

リニアスライドがアルミフレームにしっかりと平行になるよう真っ直ぐに、また中央に来るよう固定して下さい。端は測定部上部にぶつかるようにして下さい。

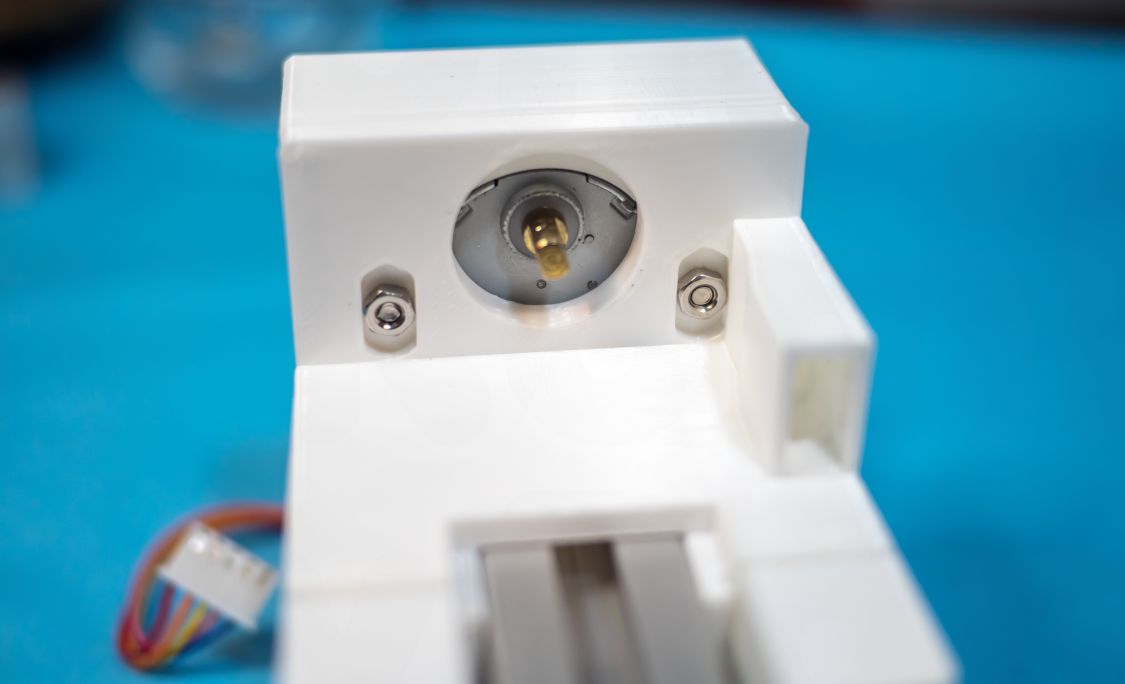

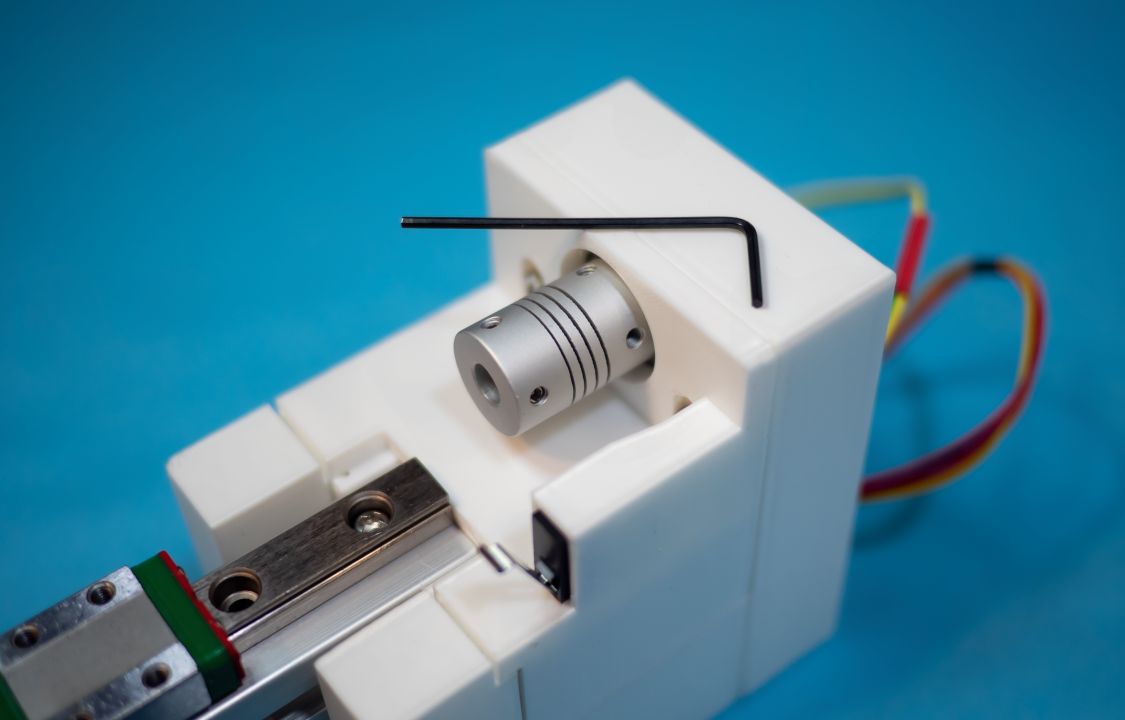

2-2. カップリングの取り付け

カップリングをステッピングモーターの軸に取り付けます。付属の六角棒レンチで締めて下さい。

カップリングは一方の穴が5mm径、もう一方が6mm径で向きがあるので注意して下さい。ステッピングモーター側が5mm径となります。

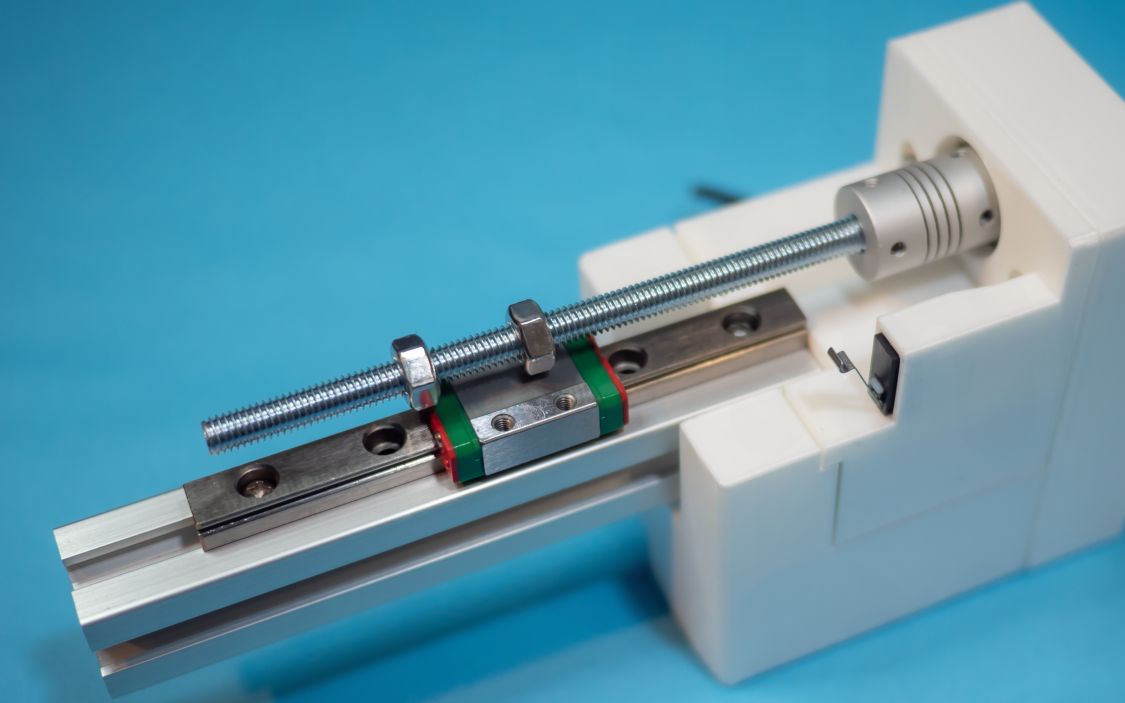

2-3. 寸切りボルトの取り付け

続けてカップリングの反対側に寸切りボルトを固定します。寸切りボルトにはM6ナットを2つ取り付けておいて下さい(もともと付いているかと思います)。

手順3 プラットフォームの組み立て

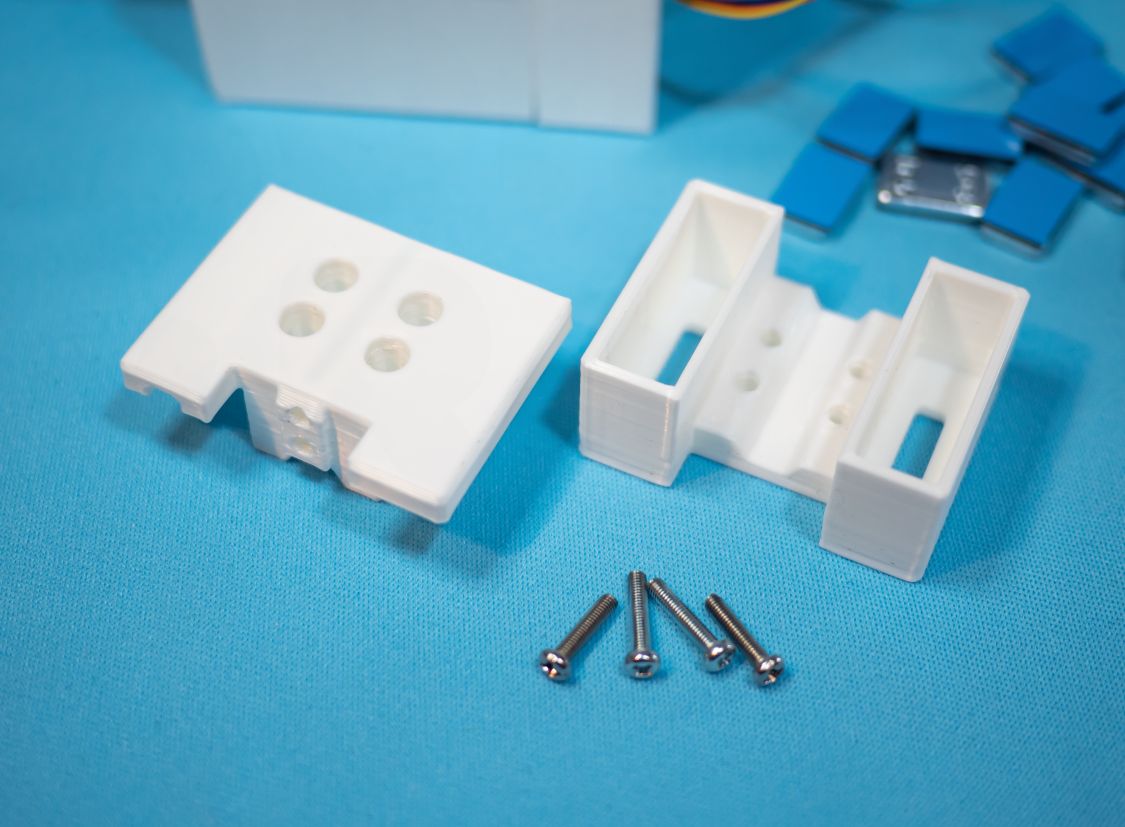

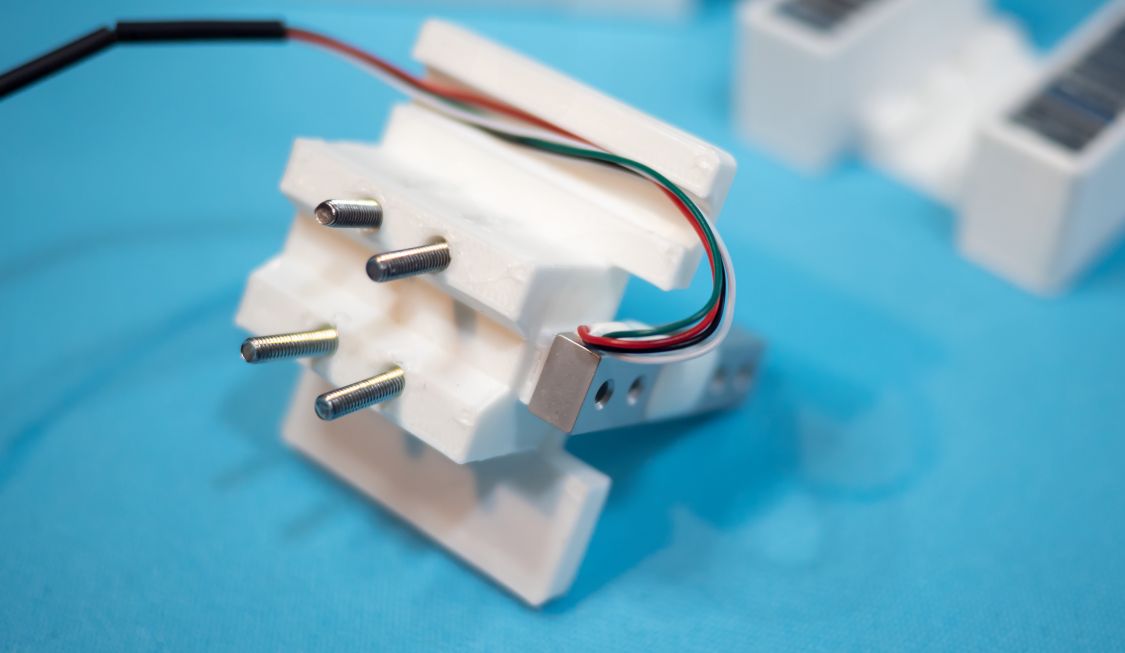

3-1. ネジを仮通しする

プラットフォームの固定に使う14mmのネジは、3Dプリントパーツ2つで可動軸のナットを挟み込む、それをリニアスライドのブロックに固定するという2つの役割を持ちます。ネジ頭も奥まった位置にあり締めづらいので、まずは下記写真2枚目のように3Dプリントパーツ2つを合わせた状態で4本のネジを通してみて下さい。

ネジは

『ロードセルを取り付ける前部』パーツ側から挿入し

『ウェイトを格納する後部』パーツを貫通します。写真のように背面からネジの後ろが出る形です。そしてここにリニアスライドのブロックが来ます。

3-2. ウェイトの装填

ネジが通ることを確認したらプラットフォーム前部をネジごと取り外し、後部にウェイトを装填します。片方10発、計20発装填して下さい。

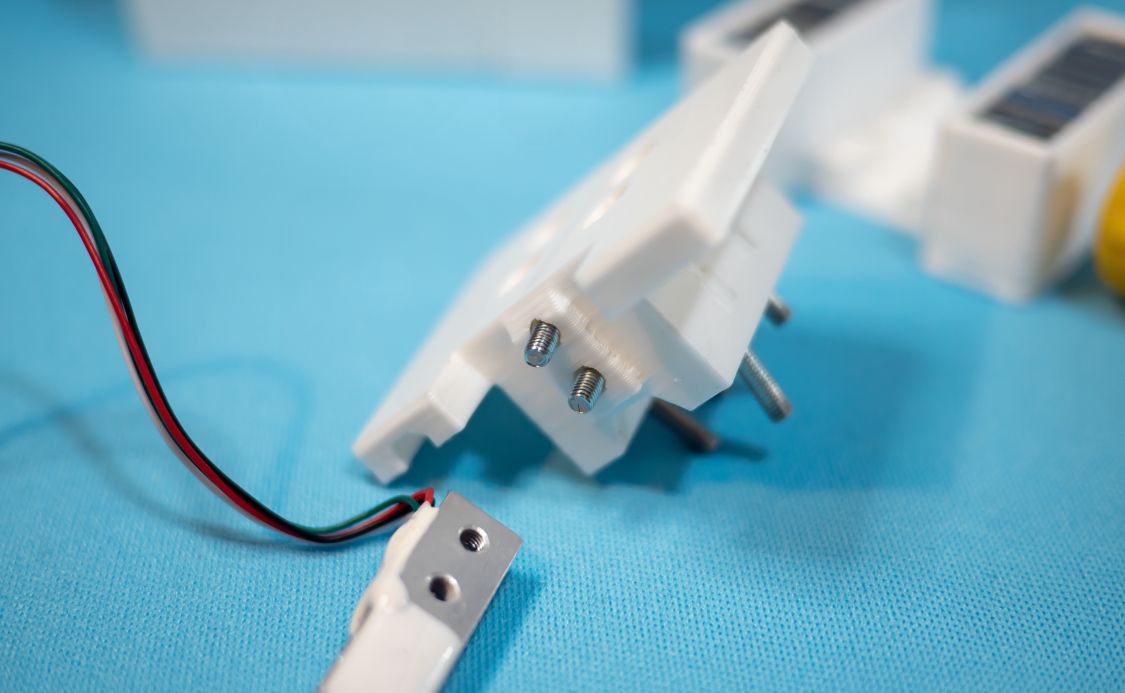

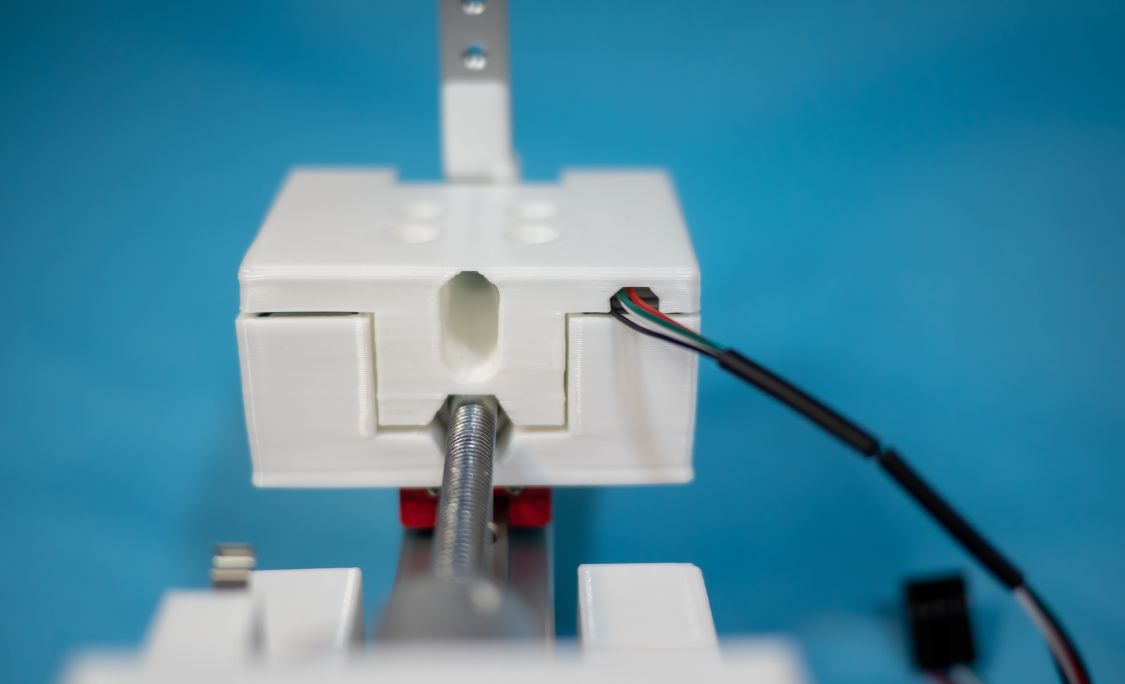

3-3. ロードセルの取り付け

プラットフォーム前部にロードセルを取り付けます。ネジはM3の8mm 2本です。ネジ穴がかなり内部に位置していて通しにくいので、下記写真のように先にネジを通し、そこにロードセルを合わせて締めるのが簡単です。

ロードセル側の穴はネジ山が切られているので、回していけば締まります。

ロードセルは下記写真のように、ケーブルが出ている方が3Dプリントパーツ側に来るよう、また溝がある側に来るよう取り付けて下さい。固定する時はこの溝にケーブルを通します。

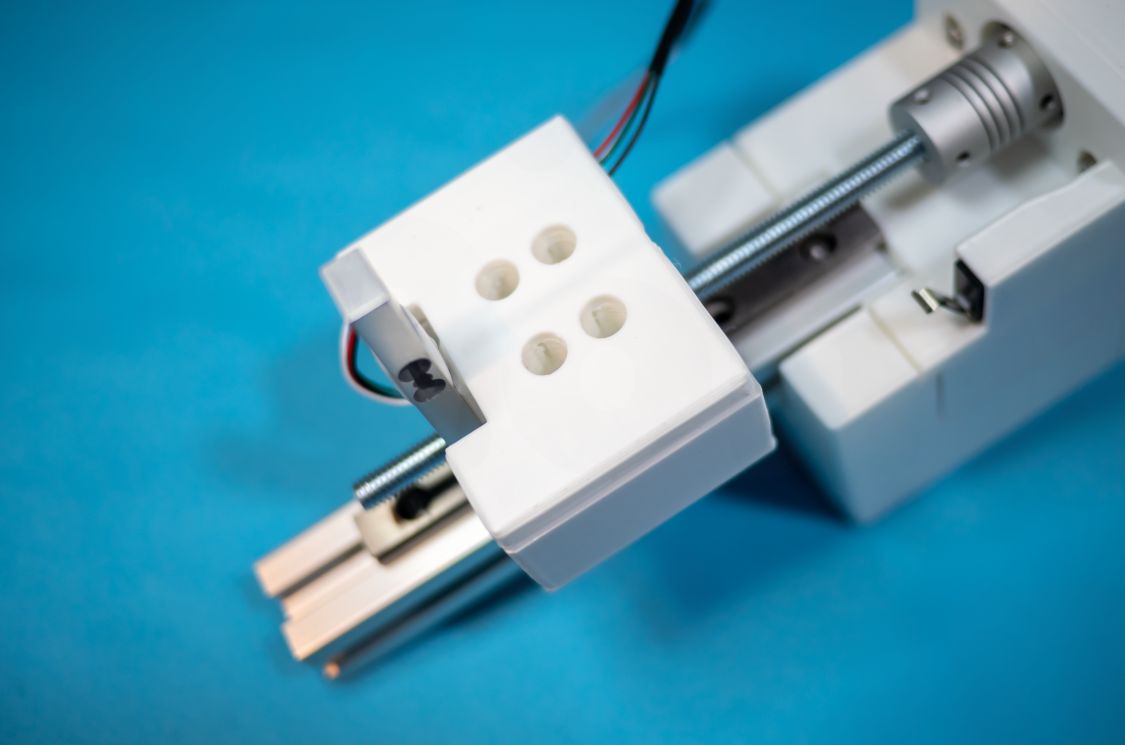

3-4. 可動軸への取り付け

ウェイトを装填したプラットフォーム後部をリニアスライドのブロックと寸切りボルトの間に挿入し、寸切りボルト上のナット2つが乗るようにします。ナットの位置は適当で構いませんが、ナットが2つとも上または下に寄った状態はあまりバランスがよくない気がします……

真上から覗いてネジ穴とリニアスライドのブロックにあるネジ穴の位置を合わせます。

上からプラットフォーム前部を被せます。4本のネジが通っている状態でそのまま被せ、後部の穴を通してリニアスライドのブロックのネジ穴までネジを到達させてしまうのが楽かと思います。

ロードセルのケーブルを溝に通しておくのも忘れないようにして下さい。

4本のネジをいわゆる対角線締めで少しずつ締めていき、斜めにならないよう固定します。前部と後部は締めても密着するようにはなっていません。写真のように隙間がある状態が正常なので、あまり締め付けすぎないようにして下さい。また左右一方だけ強く締めて隙間が斜めにならないようにして下さい。

なお、最新版ではケーブルの溝の形状が写真とは違い、角からケーブルが出る形になっています。

3-5. ロードセルカバーの取り付け

ロードセルにロードセルカバーを20mmのM3ネジ1本を使って取り付けます。このネジは先端がそのままフォースカーブ測定時のプローブのような役割を果たします。

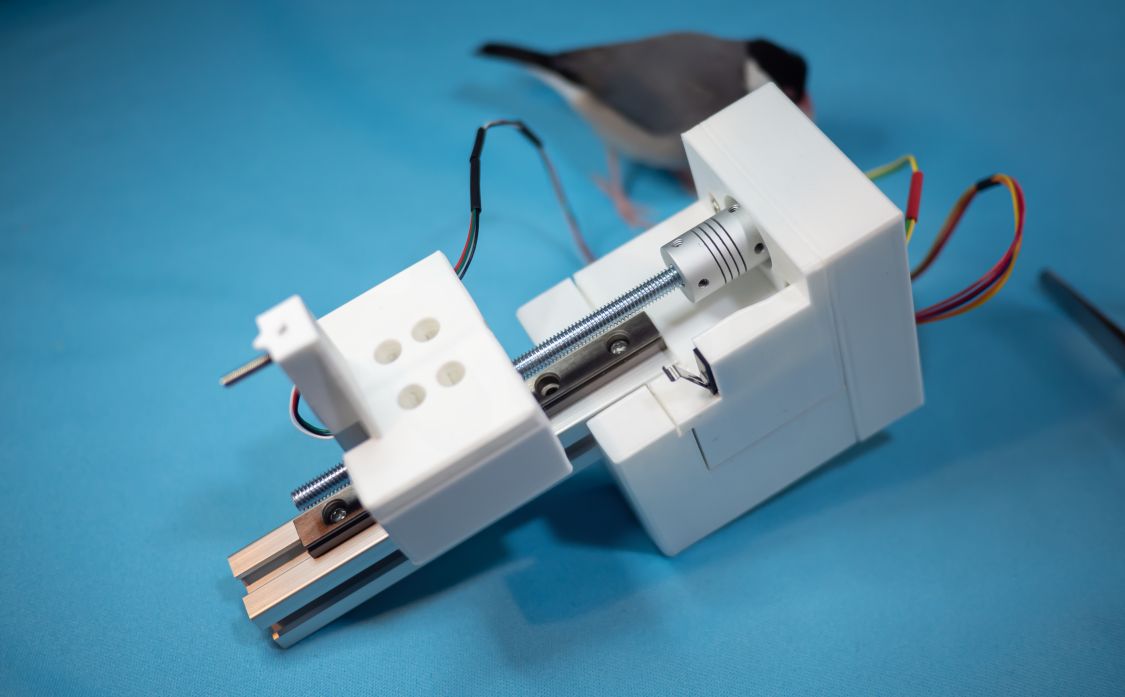

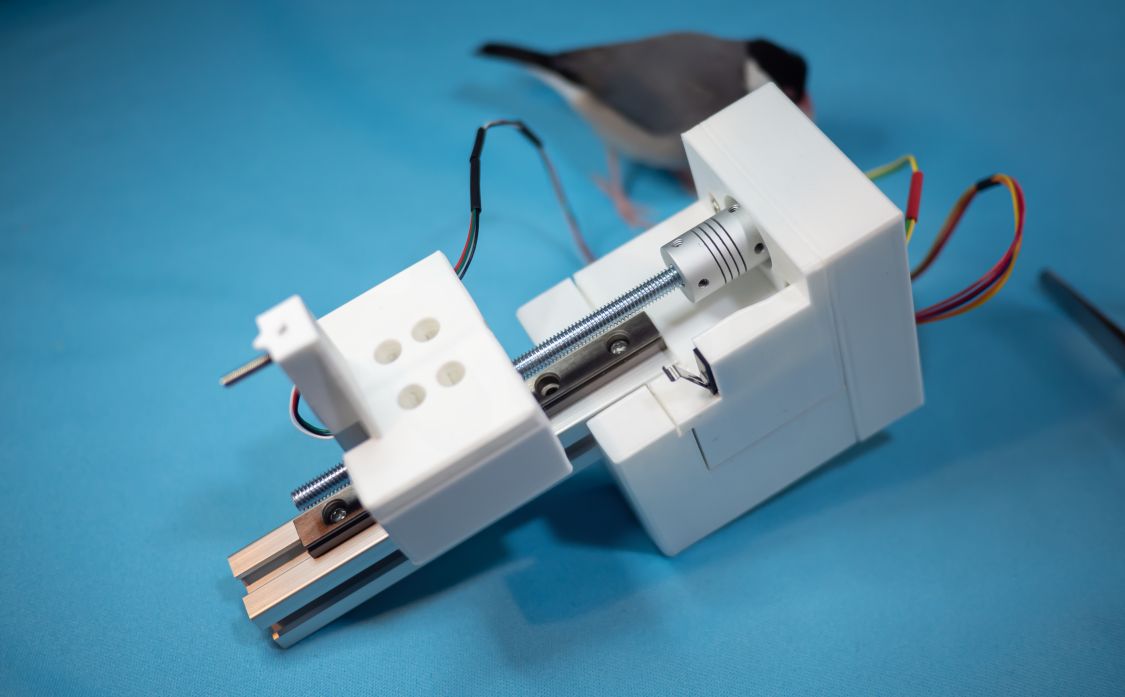

ここまでで測定部は下記の写真のように組み上がっているかと思います。イイ感じで形になってきましたね! 測定部完成まであと少しです!

写真の文鳥は組み上がっていなくても動作に影響ありません。

手順4 測定部下部の組み立て

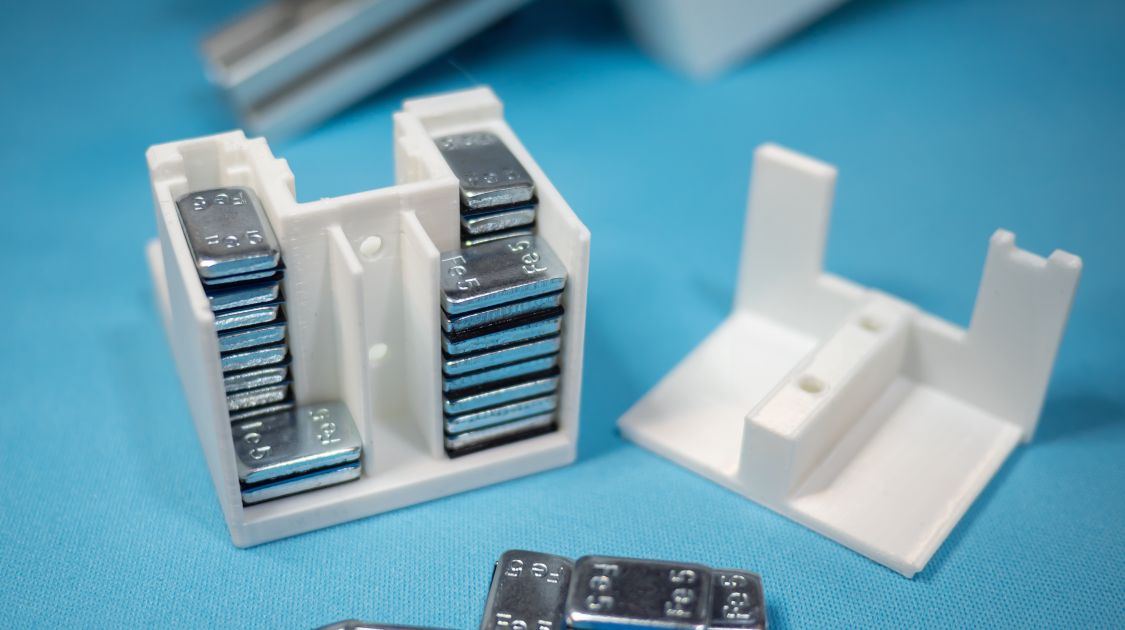

4-1. ウェイトの装填

測定部の下部、基底パーツ(アルミフレーム差し込み口がある)にウェイトを装填します。ここは拡張マガジンとなっていて一方に20発ずつ、左右で40発を装填する必要があります。

ウェイトを全て装填し終わったら、蓋となるパーツを取り付けます。後部にある溝に蓋の突起を通して下さい。

写真の青い部分が溝になっているので、そこに上からはめ込みます。

このようになります。

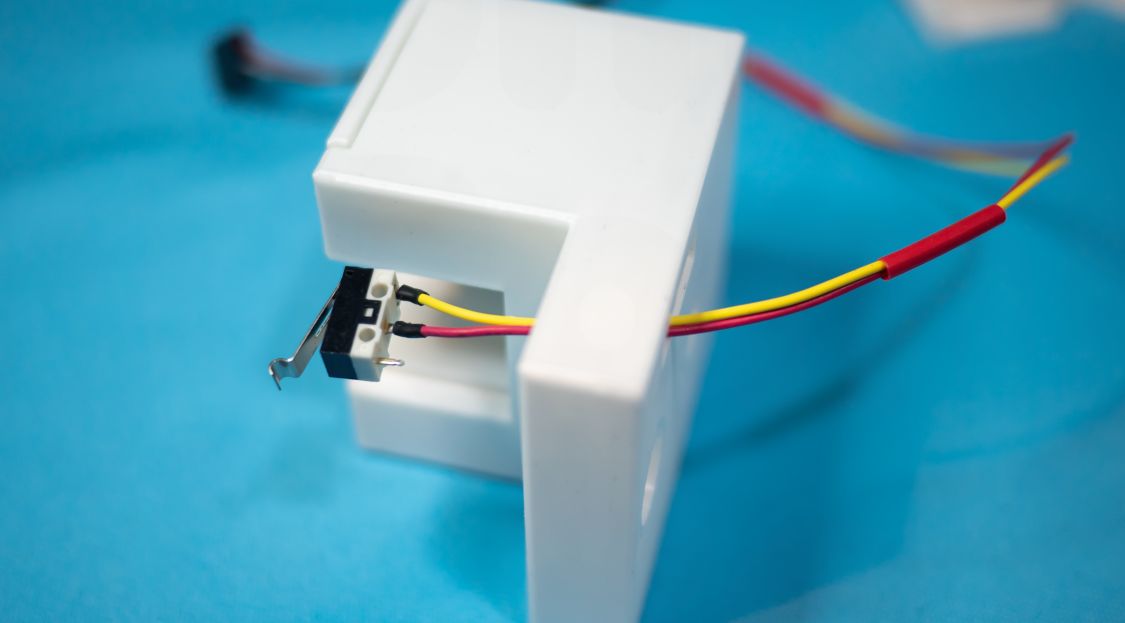

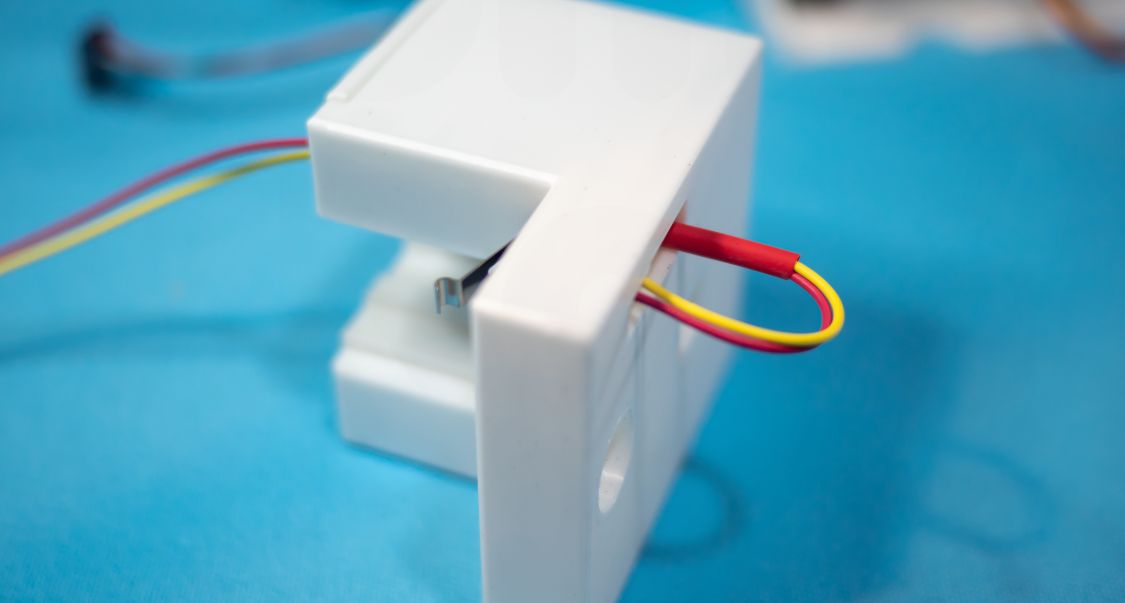

4-2. 下部リミットスイッチの取り付け

台座部分に下部リミットスイッチを取り付けます。取り付け方は上部リミットスイッチの時と同じです。先にケーブルを通し、止まるまで押し込みます。向きはリミットスイッチのレバーが上がっている方が手前(ウェイトとは反対側)に来ます。

ケーブルはUターンさせて再び内部を通し、上部から出して下さい。

最終的に下記の写真のようになります。底部、ケーブルの折り返し部分が台座の底より出っ張らないようにして下さい。

4-3. アルミフレームへの取り付け

組み立てた下部をアルミフレームへ取り付けます。写真のように、8mmのM3ネジを後ろから通し、その先にTナットを軽く止めておきます。この状態にしておくと差し込んでネジを締めるだけでアルミフレームを固定できます。

写真だと上に位置するTナットが横向きになっていますが、縦向きにしておいた方がアルミフレームがスムーズに入ります。

組み立ててあった測定部のアルミフレームを下まで差し込み、ネジを締めます。

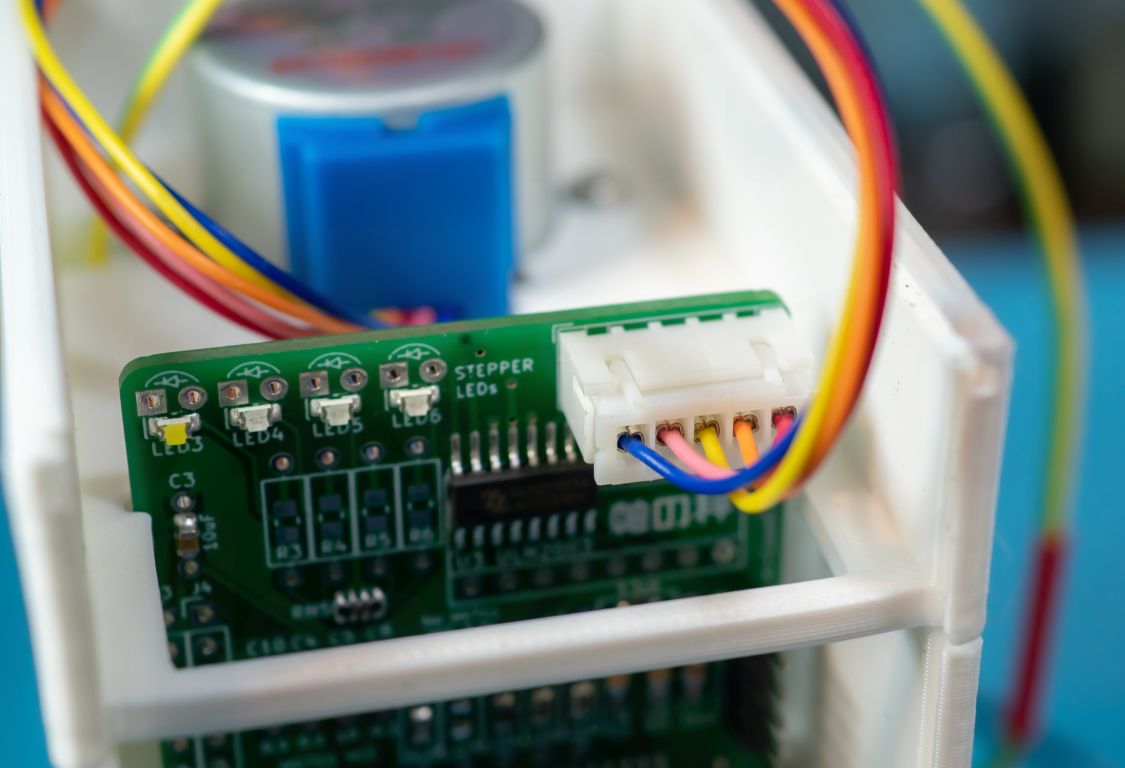

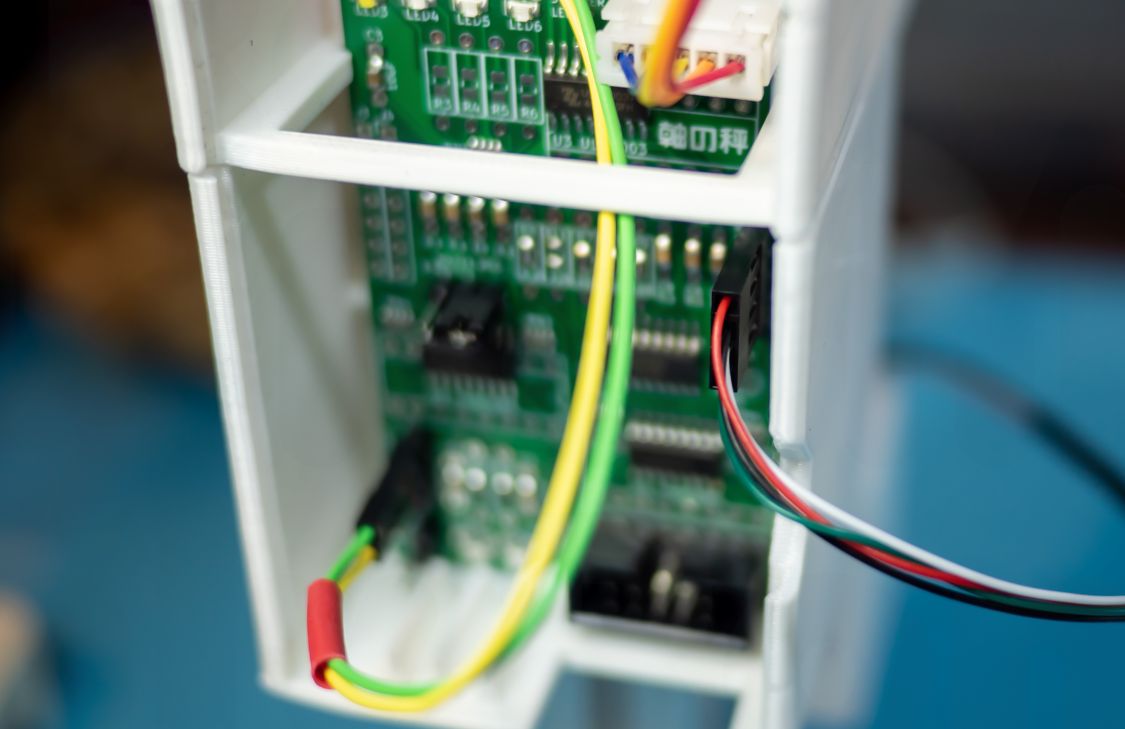

手順5 PCBへの各ケーブルの接続

測定部の基板に各部品からのケーブルを接続していきます。接続する必要があるのは4つです。写真を参考に一つずつ繋いで下さい。

5-1. ステッピングモーター

ステッピングモーターを測定部PCB左上のXHコネクタ(白いソケット)に繋ぎます。コネクタは突起(爪《ツメ》)のある方が上で、右端(PCB端側)に赤、左側に青(紺)の線が来るようになっています。作者が間違えてソケット自体を逆に取り付けてしまっている可能性も無いとは言えないので、よくご確認下さい。

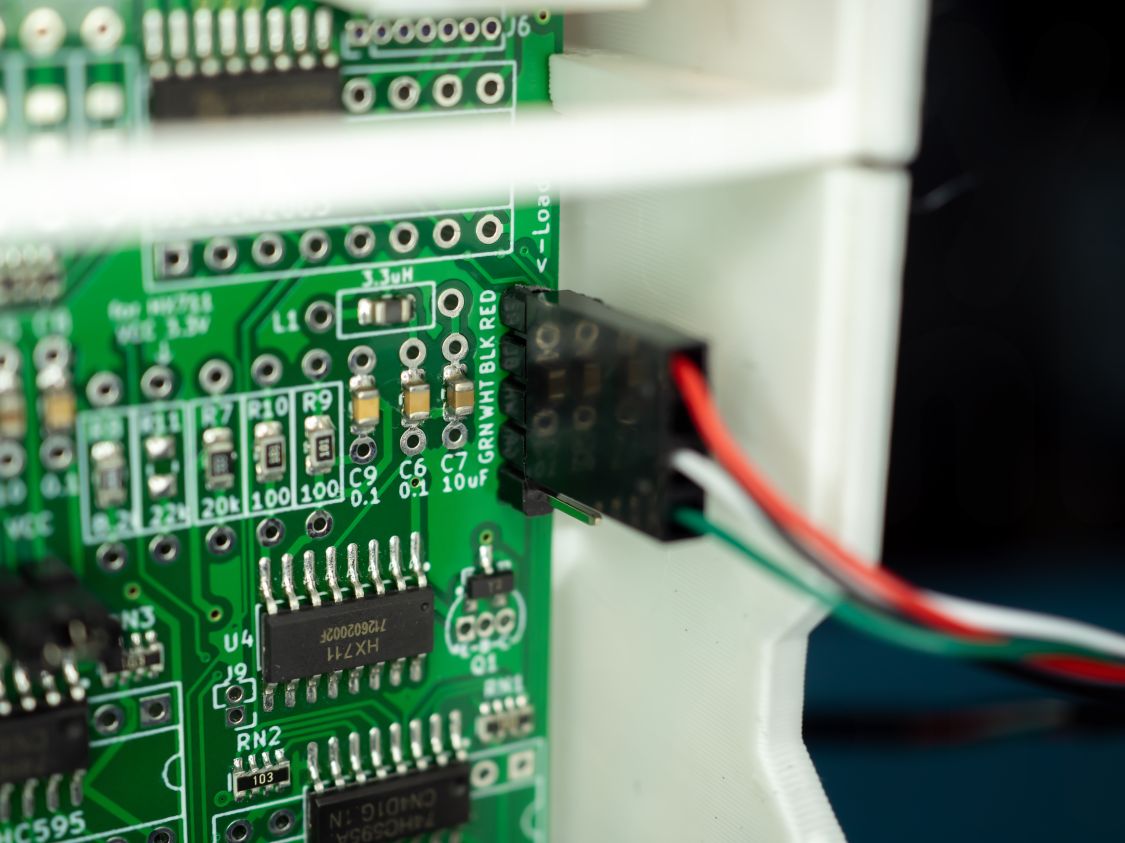

5-2. ロードセル

ロードセルは基板右側の端の縦に並んだピンヘッダに接続します。ロードセルは4pinですが、ピンヘッダは5pinになっているのでご注意下さい。上に寄せて(一番下のピンを余らせて)挿入します。上から赤、黒、白、緑の順番です。ロードセルからの線がこの順番になっていない事が無いとは言えないので、これもよくご確認下さい。

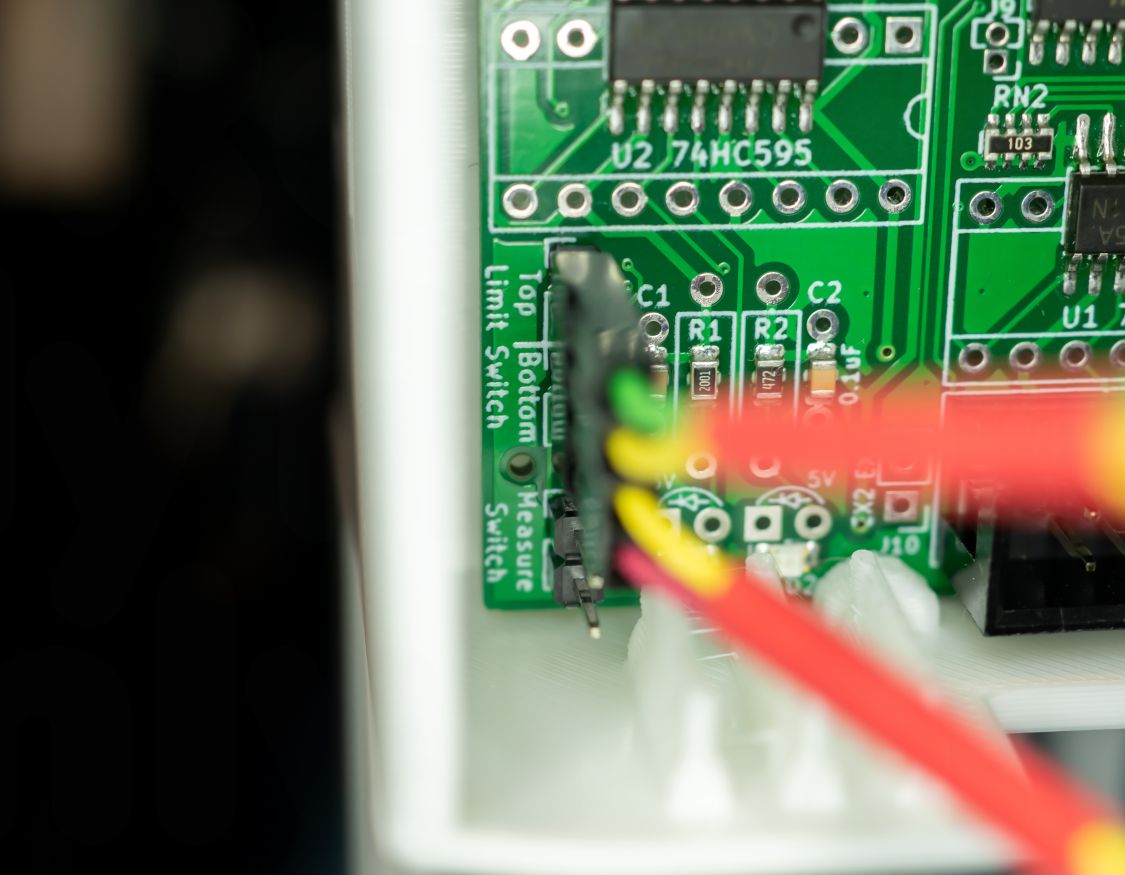

5-3. リミットスイッチ(2箇所)

リミットスイッチをPCB左下の方にある縦に並んだピンヘッダに接続します。一番下の2pinは測定スイッチ用のピンなので使いません。上2pinが上部リミットスイッチ、その次の2pinが下部リミットスイッチなので、それぞれを繋ぎます。リミットスイッチに向きは無いので、繋ぐだけでOKですが、上部リミットスイッチと下部リミットスイッチを逆に接続しないようご注意下さい。

上部リミットスイッチからのケーブルは、写真のようにケースのバーの後ろを通るようにして下さい。手前にあると蓋を閉める時にぶつかってしまいます。

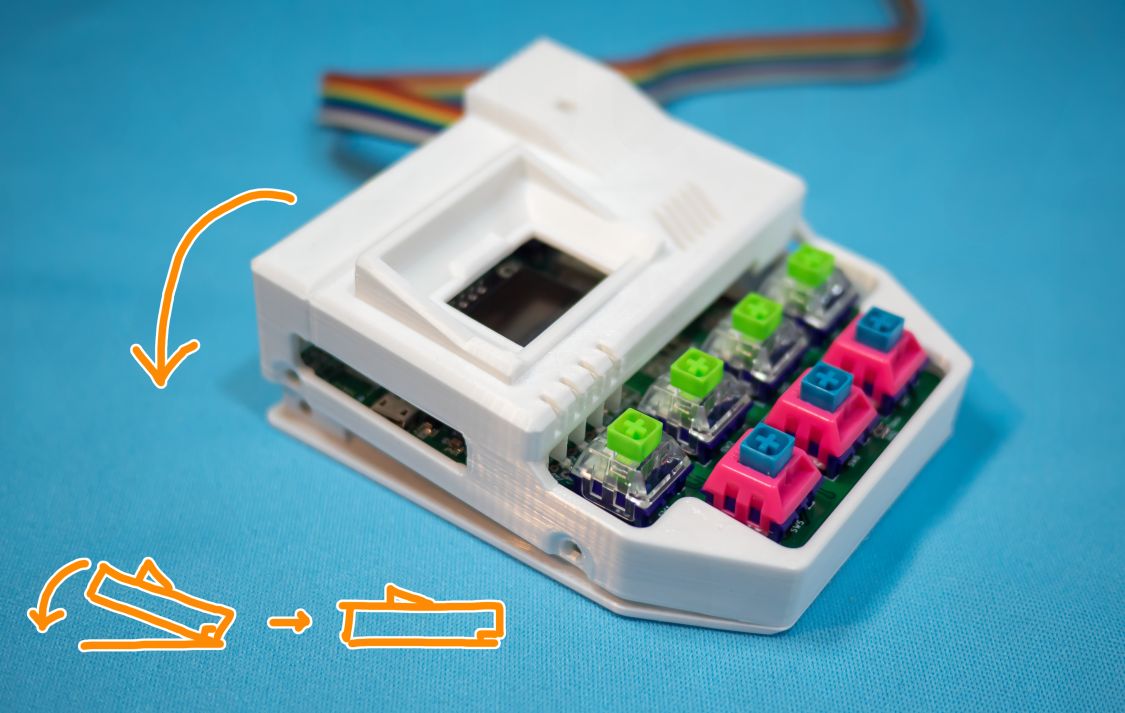

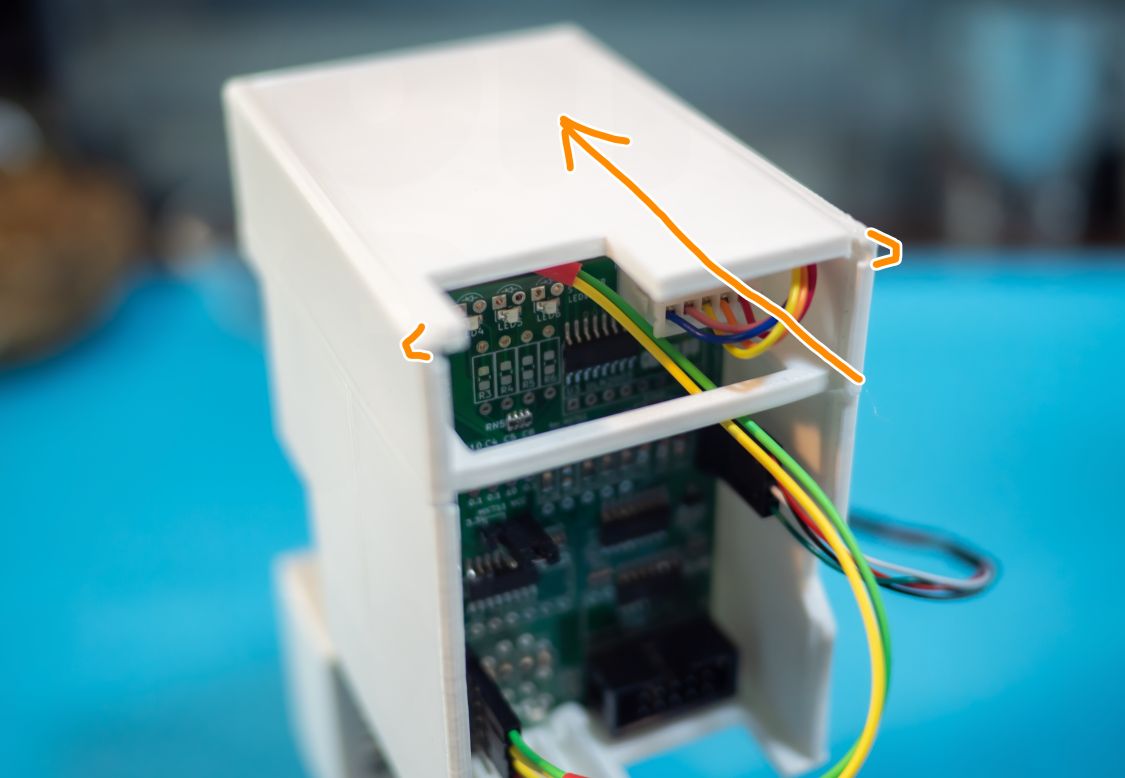

手順6 蓋を閉じる

一通りケーブルを測定部PCBに繋いだら、上部の蓋を閉じます。蓋は板状の部品のうち、軸の秤のロゴの無い方です。後方から溝に合わせスライドさせて挿入します。突起のある方が内側です(突起はPCBが動かないよう抑える役割を持ちます)。

ステッピングモーターのケーブルやリミットスイッチのケーブルをイイ感じで捌きながら蓋を閉じて下さい。

お疲れさまでした。これで測定部はほぼ完成です。まだ一番太いリボンケーブルを繋いでいませんので、後部の蓋は開けたまま、本体の組み立てに移りましょう!

この記事はここで終わりです。

読んでいただきありがとうございました。

良かったらシェアしてね!

That's all for this article. Thank you for your reading.

Please share this if you like it!